| 日本遺産木曽路 | 構成文化財一覧 |

| 木曽を語る | お知らせ |

木曽桧を木理に沿ってへぎ、熱湯浸漬により曲げ加工を行い、そば道具や茶道具等を作る。

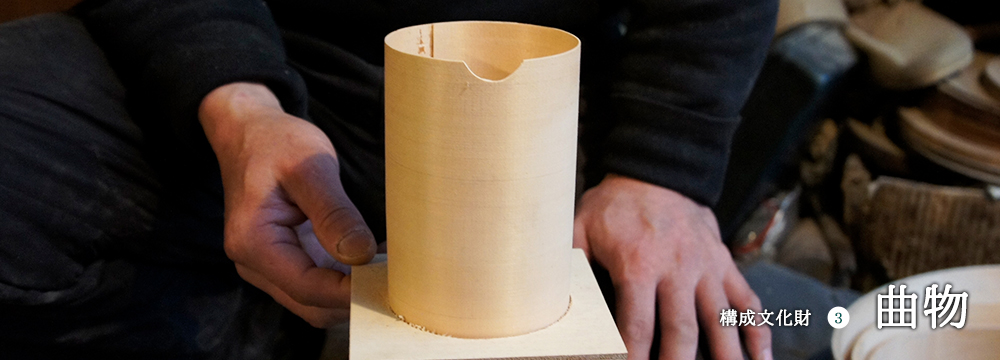

曲物(まげもの)とは、薄い木の板を円形や楕円形にまげて、合わせ目を「山桜の皮」で綴じて底をつけた器ものです。

400年以上の歴史を持つ、古来より木曽の人々の生活に溶け込んだ道具で、軽くて丈夫、使いやすく、現代でも人気の伝統工芸のひとつです。

「木曽漆器館」や「木曽くらしの工芸館」では、曲物の展示販売を行っています。

曲物組合の小島貴幸さん

400年以上の歴史を持つ曲物。薄い木の板を円形や楕円形にまげて、合わせ目を山桜の皮で綴じて底をつけたもの。その伝統を今も受け継いでいらっしゃる曲物組合の小島貴幸さんにお話しをお聞きしました。

曲物の技術を生業にして生活してきたのは江戸時代ごろからといわれています。

当時は建築用の木材の需要が高く、どこでも建築材を欲しがっていたそうです。中でもここの産地、木曽檜は日本の中でも最高の材料として重宝されてきました。

「枝一本、腕一本、木一本、首一本」というように、厳格な森林保護政策がされていた木曽五木です。

昔は奈川まで尾張藩の直轄でした。松本藩ではないんです。だから、木曽には名古屋の言葉が入ってきているんです。木材を木曽川に流して尾張藩まで流していたそうです。いったん名古屋に木が集まって、そこから江戸へ船で運び13尺が2連のいかだに加工して流したこともあったそうです。年間4000両という一大生産地でした。

地元では地場産品の生産が奨励されたので、木曽の中で全部木工製品にしてよそに出していたそうですが木工製品があったから、漆も取り入れたといわれています。

木材を丸めたところ

材料となる木材

先祖は岐阜高山から来たといわれています。曲物と櫛の技術が伝わってきたんですね。

「作ることが好きだったから継いだんだよね。」と語る小島さん。当時は18歳で漆塗りをしていたが、お父様が他界されてから木工の道に入ったのだそうです。

今は材料を買うのが大変です。曲がっている側面には檜、その側板にはめられる蓋と底板はサワラ。サワラは檜のマイナスをカバーするし、防水はピカイチ。お湯をはった桶に薄い板を入れて柔らかくしてから薪ストーブで曲げるんですよ。

薄い木の板を折る事なくきれいに曲げる技術は、熟練の技ならではですね。

作業風景

曲げた側板

木曽檜を使うプレミア感はとにかくすばらしいです。

曲物のよさは使ってみればわかります。20年、30年使ってから修理に来られる方がいらっしゃいますが、とにかく長持ちするんです。

ご飯を入れてみても、お米がたったまんま。木の殺菌能力も高いです。この感覚は手にとって確かめて欲しいですね。

数々の曲物作品

今後は技術の伝承をしていきたいと思っています。

「観光で来られる方にもよく話していますが、技術を隠すなんてしないですよ(笑)。是非見てってよってね。」

「最初はバカにしていた仕事だけど、今は楽しい。死ぬまで仕事ができる幸せがあるんだよ。」

俺が生きている間に多くの人に見てもらいたいと語る小島さん。

現地で教えることもやりたい。昔からあるものをしっかりと作り続けたい。それを広めたいんだ。

と、熱い想いを語ってくださいました。

「木曽漆器館」や「木曽くらしの工芸館」では、曲物の展示販売を行っています。

徒歩 約5分

伊那ICから木曽方面へ約30分。

塩尻ICから木曽方面へ約30分。

長野県塩尻市木曽平沢2324-150

TEL:0264-34-1140

| すべての文化財を見る |

| ||||

|